Vivimos en un mundo de probabilidades y es como para echarse a temblar si nos proponemos entrar en esta rueda de la fortuna y salir bien parados. Nosotros, desde este estado de bienestar que nos proporciona el haber nacido en un mundo supuestamente libre, condicionamos nuestras exigencias al hecho de que mirar con arnés supone no percibir la angustia de los necesitados, aquellos que tiraron los dados y les tocó jugar la partida equivocada, lanzándolos a lugares donde el aire esta envenenado de violencia, intolerancia y hambre.

No miramos hacia ellos y nos quedamos tan panchos, pensando en que esa ruleta tenía una razón de ser y que no es nuestra obligación ni nuestra condición humana el restablecer la partida desde el principio, desechando esos malditos dados trucados que condenan a una gran mayoría por tan solo tener un color de piel distinto, ser mujer o no llevar un cierto tinte azul por las venas.

Yo he visto rostros desencajados, miradas que se inclinan en signos inequívocamente de sumisión, seres humanos sentados mientras su vida transcurre de tal forma que el ocaso es casi una liberación. Y viene alguien y te suelta que mola eso de vivir por el lado salvaje; los cojones mola. Cuando la súplica es la única forma de conseguir algo, se perfila ese mundo inhóspito que no cambia por mucho que existan ilusiones inquebrantables, se desvela la vergüenza que supone que alguien tenga que pedir y no exigir, como sería su derecho.

Creamos ghettos en todas partes, son reductos de condena, tácita e ignominiosa, de que la sociedad sigue enferma y nosotros la empobrecemos más todavía. No, no me libro, cada vez que participo en alguna de esas agrupaciones con una miserable parte de mi dinero, estoy aceptando la demencia de una falta de salida de ese ghetto, un lugar al que todos pertenecemos, porque nosotros y solo nosotros contribuimos a su edificación y manutención.

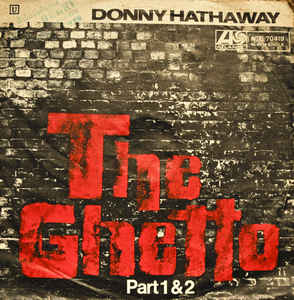

Reflexión 18: The Ghetto